Metodos de la Ciencia: Guía para Entender Sus Procesos

Claro, aquí tienes la sección reescrita con un tono humano y natural, como si la hubiera redactado un experto en la materia.

Los métodos de la ciencia son, en pocas palabras, el conjunto de pasos que seguimos para investigar algo de forma ordenada y sistemática. Pero más que una receta de cocina, piénsalo como el manual de operaciones de un detective que busca resolver un misterio: su objetivo es separar las corazonadas de los hechos duros y puros.

¿Por qué necesitamos un enfoque sistemático?

Imagina esta escena, muy común en una planta industrial: una máquina clave empieza a fallar sin un patrón claro. Un técnico sin un método definido podría empezar a cambiar piezas casi al azar, guiado por la intuición o por lo que le funcionó en un problema similar hace meses. Este camino casi siempre resulta más caro, más lento y, la mayoría de las veces, no soluciona nada.

Justo aquí es donde los métodos de la ciencia brillan, incluso lejos de un laboratorio con batas blancas. Este enfoque es, en esencia, una estrategia para atacar problemas de manera lógica. Es el mapa que nos lleva desde la confusión inicial hasta una solución en la que podemos confiar.

La analogía del detective industrial

Para que quede más claro, volvamos a la idea del detective. Un buen detective no acusa al primer sospechoso que se le cruza. Lo primero que hace es acordonar la escena y recolectar hasta la más mínima evidencia.

- Observación (las pistas): El detective se fija en todo: huellas, objetos extraños, testimonios. De la misma forma, nuestro técnico revisa los registros de la máquina, anota la frecuencia de las fallas y las condiciones del entorno cuando suceden.

- Hipótesis (la teoría del caso): Con esas pistas, el detective arma una teoría inicial: "El culpable debe ser alguien que conocía la casa y sabía cómo desactivar la alarma". El técnico, por su parte, podría plantear: "La falla parece ocurrir cuando hay picos de producción, así que podría ser un sobrecalentamiento del motor".

- Experimentación (la búsqueda de pruebas): Finalmente, el detective sale a buscar pruebas que confirmen o desmientan su teoría: coartadas, motivos, el arma homicida. Nuestro técnico hace lo propio: instala un sensor de temperatura de precisión para monitorear el motor durante el siguiente pico de producción.

Este proceso es lo que convierte una simple suposición en una conclusión respaldada por evidencia real.

¿Por qué no basta con la experiencia o la intuición?

El pensamiento anecdótico, ese que se basa en experiencias pasadas aisladas, nos puede jugar malas pasadas. Frases como "la última vez que falló así, fue un fusible" nos ciegan a la posibilidad de que el problema actual sea completamente diferente.

Los métodos científicos son como un escudo contra nuestros propios sesgos. Nos obligan a dudar de nuestras primeras impresiones y a buscar pruebas objetivas, en lugar de confiar ciegamente en la intuición o en lo que recordamos.

Esta disciplina es oro puro en la industria, donde una mala decisión puede traducirse en miles de pesos perdidos por paros en la producción o reparaciones inútiles. Al adoptar un enfoque metódico, las empresas ganan en todos los frentes:

- Solucionan problemas de raíz: Dejan de poner "curitas" y atacan la causa real del fallo.

- Optimizan sus procesos: La experimentación controlada les permite encontrar formas medibles de ser más eficientes y gastar menos.

- Toman mejores decisiones: Las decisiones se basan en datos y análisis, no en meras conjeturas.

En definitiva, los métodos de la ciencia no son solo para los científicos; son el motor que impulsa el avance tecnológico y la base para construir conocimiento que realmente funciona. Si te interesa mantenerte al día con las innovaciones y noticias del sector, te invito a explorar las últimas actualizaciones en nuestro blog.

El origen del pensamiento científico en México

Para realmente entender el valor de los métodos de la ciencia, vale la pena hacer un viaje en el tiempo. Solemos verlos como algo moderno, que nació en laboratorios europeos, pero la verdad es que son el resultado de una evolución muy larga, alimentada por la curiosidad humana y la necesidad de ponerle orden al mundo. Y en México, esta historia tiene raíces profundas y fascinantes.

El impulso de observar, clasificar y registrar no es para nada nuevo en nuestro territorio. Mucho antes de la llegada de los españoles, las grandes civilizaciones prehispánicas ya usaban principios de observación sistemática en la astronomía, la agricultura y la medicina. Sin embargo, la formalización de un pensamiento más parecido a lo que hoy llamamos ciencia empezó a tomar forma durante la Colonia.

La semilla de la sistematización colonial

Durante el virreinato, la Corona española se enfrentó a un problema gigantesco: administrar un territorio inmenso y desconocido. Para lograrlo, la fuerza no era suficiente; se necesitaba información precisa y bien organizada. Esto obligó a administradores, clérigos y naturalistas a desarrollar los primeros intentos de recolección y clasificación metódica de datos.

Se crearon cuestionarios detalladísimos que se enviaban a cada rincón de la Nueva España. Querían saber de todo: geografía, recursos naturales, población, costumbres. Aunque el objetivo era puramente administrativo, este proceso sentó una base fundamental: la idea de que para entender la realidad, primero hay que medirla y ordenarla de forma sistemática.

La evolución de estos métodos en México se puede rastrear en documentos y códices que se ordenaban desde principios del siglo XVII. Un ejemplo muy claro es el de Juan Diez de la Calle, quien en 1638 publicó un documento que sistematizaba la información que llegaba a la Secretaría del Consejo de Indias. Era un intento temprano de organizar el conocimiento de una manera casi científica. Si te interesa, puedes explorar más sobre estos antecedentes históricos de la estadística en México y ver cómo fue su desarrollo.

El siglo XIX y la explosión de los datos

Con la independencia, México tenía el enorme reto de construirse como una nación moderna. Los nuevos líderes se dieron cuenta de que para gobernar bien, necesitaban una radiografía precisa del país. Fue en ese momento cuando los métodos estadísticos y cuantitativos dejaron de ser solo una herramienta para administrar y se convirtieron en un pilar del Estado.

La estadística se transformó en el lenguaje de la modernidad. Ya no se trataba solo de contar personas o recursos, sino de analizar tendencias, identificar problemas y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Surgió una necesidad urgente de modernizar áreas clave como la salud pública, la economía y la infraestructura. ¿Cómo combates epidemias si no sabes dónde se concentran los enfermos? ¿Cómo planeas vías de ferrocarril sin datos topográficos confiables? La respuesta a estas preguntas fue lo que realmente impulsó la adopción masiva de los métodos de la ciencia en la administración pública.

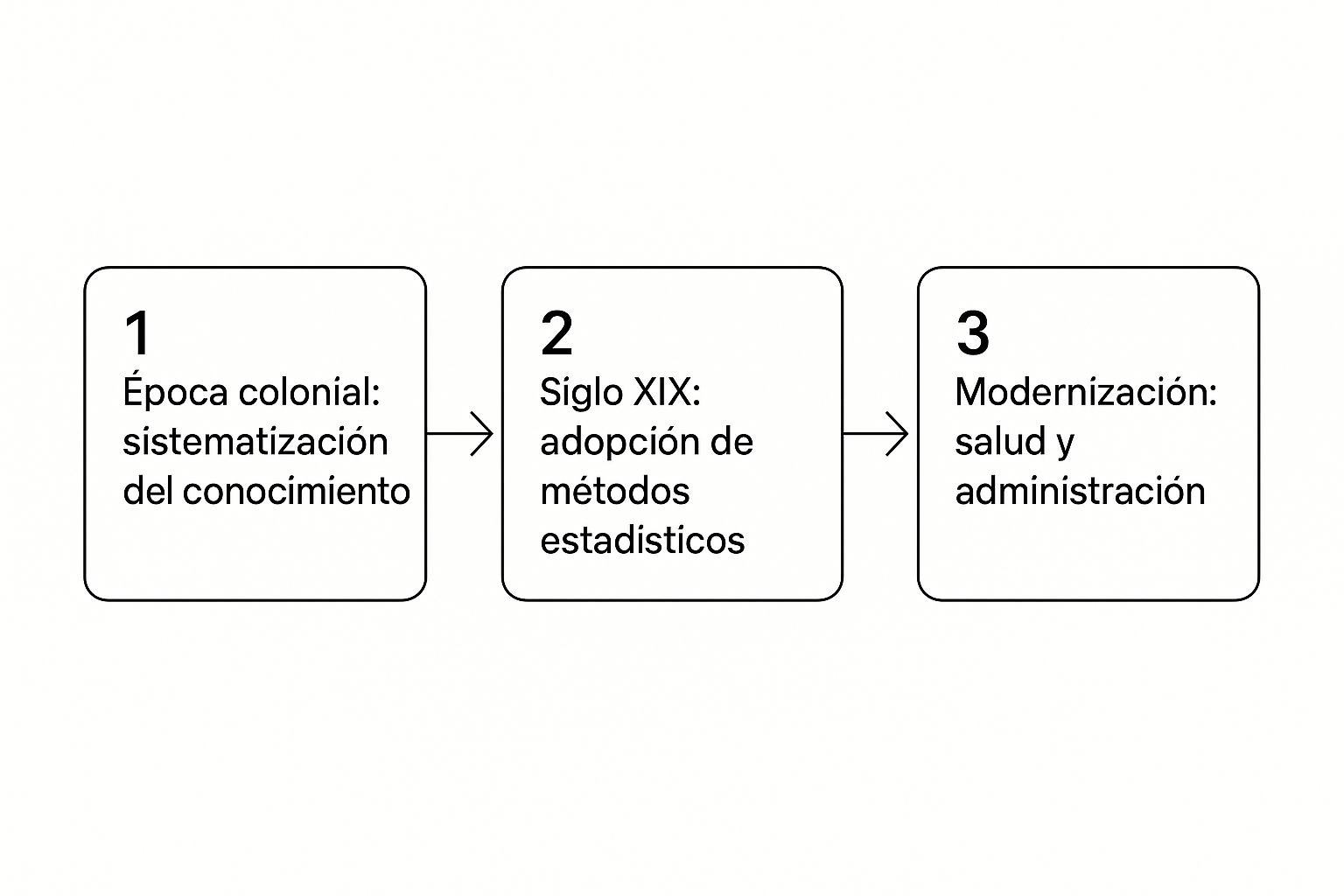

El siguiente diagrama visualiza perfectamente cómo evolucionó el pensamiento metódico en México, desde esa necesidad de organizar la información en la colonia hasta su aplicación directa para modernizar el país.

Como lo muestra la infografía, el salto de la simple sistematización a usar métodos estadísticos fue lo que permitió arrancar proyectos de modernización nacional en salud y gobierno.

De la administración a la solución de problemas

Este recorrido histórico nos deja una lección clave: los métodos científicos en México no se adoptaron por simple curiosidad académica. Nacieron de necesidades reales, concretas y urgentes. Figuras importantes de la época, desde médicos hasta ingenieros y políticos, fueron los pioneros que usaron un enfoque metódico para atacar los grandes problemas del país.

- Salud pública: Se empezaron a llevar registros de nacimientos, muertes y causas de enfermedad para entender los patrones y poder actuar de forma preventiva.

- Desarrollo económico: Se hicieron los primeros censos industriales y agrícolas para medir la capacidad productiva del país y ver cómo impulsar su crecimiento.

- Educación: Se usaron datos para medir el analfabetismo y planear cómo expandir el sistema educativo a nivel nacional.

Esta historia nos demuestra que la ciencia no es estática; es un proceso cultural que se mueve y adapta a los desafíos de cada época. El pensamiento científico echó raíces en México no como una teoría abstracta, sino como la herramienta más potente para transformar la realidad y construir un futuro basado en el conocimiento.

Las etapas del método científico en la práctica

La teoría sobre los métodos de la ciencia suena muy bien en un aula, pero donde realmente demuestra su poder es en el campo de batalla industrial, resolviendo problemas que cuestan tiempo, dinero y muchos dolores de cabeza.

Para ver cómo funciona este proceso en el mundo real, vamos a dejar el laboratorio y a meternos en el overol de un equipo de ingenieros de mantenimiento en una planta de manufactura. Su misión: averiguar por qué una turbina, pieza clave de la producción, está fallando de forma intermitente y, hasta ahora, inexplicable.

Etapa 1: La observación sistemática

Todo empieza con una alarma en el sistema de monitoreo: la turbina se detiene por sobrecarga. El impulso inicial podría ser simplemente reiniciarla y cruzar los dedos. Pero este equipo sabe que ignorar los síntomas solo empeora la enfermedad. Así que inician con el primer paso: la observación.

Y no se trata solo de pararse a mirar la máquina. Empiezan a recopilar datos de forma metódica: revisan los registros de operación de las últimas semanas, platican con los operadores de cada turno y analizan los reportes de mantenimiento. Poco a poco, emerge un patrón que antes era invisible.

Resulta que las fallas no son tan aleatorias como parecían. Casi siempre ocurren durante los picos de producción, específicamente los viernes por la tarde, justo cuando la demanda de energía de la planta está al máximo y la temperatura en la nave industrial alcanza su punto más alto del día. Ahí lo tienen, su primera pista sólida.

Etapa 2: El planteamiento del problema

Con este patrón claro, el equipo puede dejar de hacerse la pregunta genérica "¿por qué falla la turbina?" y empezar a formular una mucho más específica y útil. Aquí es donde se da el planteamiento del problema.

La nueva pregunta del millón es: "¿Qué factor, que se intensifica con la alta demanda de producción y la temperatura elevada, está provocando la sobrecarga en la turbina?"

Esta pregunta es poderosa porque acota el campo de búsqueda. Ya no buscan una aguja en un pajar; ahora saben que la aguja probablemente tiene que ver con el calor y el esfuerzo operativo.

Etapa 3: La formulación de una hipótesis

Ahora viene la parte creativa, pero siempre basada en la experiencia: la hipótesis. Los ingenieros proponen una explicación provisional que se pueda poner a prueba. Su corazonada es que el lubricante que usan pierde viscosidad de manera crítica cuando la temperatura de operación se dispara.

Así que formulan su hipótesis: "El lubricante actual tiene un rendimiento deficiente a altas temperaturas, lo que provoca una fricción excesiva en los rodamientos de la turbina durante los picos de producción, generando así la sobrecarga".

Esto no es una simple suposición. Es una afirmación clara, medible y, lo más importante, se puede refutar. O el lubricante es el culpable, o no lo es. Así de simple.

Una buena hipótesis no es una respuesta definitiva, sino más bien una pregunta inteligente disfrazada de afirmación. Su verdadero valor está en que nos marca un camino claro para la siguiente etapa: la experimentación.

Etapa 4: La experimentación controlada

Para comprobar si tienen razón, diseñan un experimento. No pueden simplemente cambiar el lubricante y esperar a ver qué pasa, porque otros factores podrían contaminar el resultado. Necesitan una prueba controlada y bien pensada.

Este es el plan de acción:

- Grupo de control: Durante una semana, seguirán usando el lubricante de siempre. La novedad es que instalarán sensores de proximidad de alta precisión para medir la vibración y la temperatura en los rodamientos en tiempo real. Esto les dará una línea base, una foto del "antes".

- Grupo experimental: La siguiente semana, cambiarán a un nuevo lubricante sintético, diseñado específicamente para aguantar altas temperaturas, y repetirán las mediciones bajo las mismas condiciones de producción.

- Variables controladas: Se asegurarán de que la carga de trabajo de la turbina y las condiciones operativas sean lo más parecidas posible durante ambas semanas. La idea es que la única variable importante que cambie sea el tipo de lubricante.

Para estas mediciones tan finas, un componente como un sensor de proximidad inductivo de 30mm es crucial. Este tipo de sensor puede detectar, sin contacto, las más mínimas variaciones en la vibración de la maquinaria, que es un indicador clave del nivel de fricción.

Etapa 5: El análisis de resultados

Al terminar las dos semanas, el equipo se encuentra con una montaña de datos. Es hora de la fase de análisis. Se sientan a comparar las gráficas de temperatura y vibración de ambas semanas, lado a lado.

Los resultados son contundentes. Con el lubricante viejo, la temperatura de los rodamientos se disparaba los viernes por la tarde, coincidiendo con picos de vibración justo antes de cada fallo. En cambio, con el nuevo lubricante sintético, la temperatura se mantuvo estable, incluso en los momentos de mayor producción, y las vibraciones se redujeron en un impresionante 40%.

Etapa 6: La conclusión y comunicación

Finalmente, llega el momento de la conclusión. Los datos respaldan su hipótesis sin lugar a dudas: el lubricante original era la raíz del problema.

Pero el trabajo no termina ahí. La última pieza del rompecabezas es comunicar los hallazgos. El equipo redacta un informe detallado que no solo recomienda el cambio permanente al nuevo lubricante, sino que justifica la decisión con los datos duros del experimento.

Este informe se convierte en un nuevo procedimiento operativo estándar, asegurando que el problema no vuelva a ocurrir. Más importante aún, el conocimiento que ganaron se comparte en toda la organización. Así es como lo que empezó como una falla frustrante se transformó en una mejora medible del proceso, todo gracias a la aplicación sistemática de los métodos de la ciencia.

Los diferentes métodos científicos que debes conocer

Pensar en "el método científico" como una receta única es como creer que un chef solo tiene un cuchillo para preparar cualquier platillo. La realidad es que los métodos de la ciencia son más bien una caja de herramientas completa, donde cada instrumento tiene un propósito específico según el misterio que se quiera resolver. No todos los problemas se abordan de la misma forma.

A veces, el trabajo consiste en observar el mundo para descubrir nuevas reglas. Otras, se trata de usar las reglas que ya conocemos para predecir un resultado. Entender estas diferentes herramientas es clave para aplicar el pensamiento científico de manera efectiva, ya sea en un laboratorio o en el piso de una planta industrial. Cada enfoque nos ofrece un camino distinto para construir conocimiento sólido y confiable.

Método inductivo: de lo específico a lo general

Imagina que eres un ingeniero de calidad y observas que, en las últimas 50 devoluciones de un producto, 48 presentan la misma falla en una pieza soldada por la máquina número 3. Después de analizar una muestra tras otra, llegas a una conclusión más amplia: "La máquina de soldadura número 3 probablemente tiene un problema de calibración".

Este proceso es la esencia del método inductivo. Partes de observaciones específicas y repetidas (las piezas defectuosas) para formular una generalización o una teoría probable (el problema en la máquina). Es como aprender las reglas de un juego viendo muchas partidas en lugar de leer el manual.

Este método es fundamental en las etapas iniciales de una investigación, cuando todavía no se sabe mucho sobre un fenómeno. Sus características principales son:

- Punto de partida: Observaciones concretas y datos del mundo real.

- Dirección: Va de lo particular (casos individuales) a lo general (una conclusión amplia).

- Resultado: Genera hipótesis o teorías probables, no verdades absolutas.

El método inductivo es poderoso para descubrir patrones y generar nuevas ideas. Sin embargo, su principal limitación es que las conclusiones siempre son probabilísticas. Aunque hayas visto 1,000 cisnes blancos, no puedes asegurar con un 100% de certeza que no exista un cisne negro en alguna parte del mundo.

Método deductivo: aplicando las reglas del juego

Ahora cambiemos el escenario. Un fabricante de motores eléctricos publica un manual técnico que establece: "Todos nuestros motores modelo X-100 están diseñados para operar de manera óptima a una temperatura máxima de 80°C. Superar esta temperatura anulará la garantía". Esto es una regla general, un principio ya establecido.

Si tú, como técnico de mantenimiento, instalas uno de estos motores y mides una temperatura de operación de 95°C, puedes deducir con total certeza una conclusión específica: "Este motor está operando fuera de sus especificaciones y su garantía está en riesgo".

Aquí tienes el método deductivo en acción. Partes de una premisa general o una ley conocida para llegar a una conclusión lógica sobre un caso particular. Si la premisa general es verdadera, la conclusión específica también lo será.

El razonamiento deductivo es como usar una fórmula matemática. Si sabes que A = B y B = C, puedes deducir lógicamente que A = C. No hay espacio para la probabilidad, es una conclusión certera.

Este enfoque es crucial para poner a prueba las teorías generadas por el método inductivo. Si tu teoría es "todas las piezas de la máquina 3 salen defectuosas", el método deductivo te permite hacer una predicción clara: "Si tomo la siguiente pieza de la máquina 3, esta deberá ser defectuosa".

Método hipotético-deductivo: la combinación maestra

En la práctica, la ciencia rara vez usa solo uno de estos métodos de forma aislada. El enfoque más completo y utilizado es el método hipotético-deductivo, que combina la creatividad del razonamiento inductivo con el rigor del deductivo. Podríamos decir que es el ciclo completo del pensamiento científico.

Este método funciona como una espiral de conocimiento:

- Observación (Inducción): Se detecta un fenómeno y se recopilan datos, como en nuestro ejemplo de las piezas defectuosas.

- Formulación de hipótesis (Inducción): A partir de los patrones observados, se crea una explicación provisional. "La máquina 3 está mal calibrada".

- Deducción de consecuencias: Se razona deductivamente para hacer una predicción que se pueda comprobar. "Si nuestra hipótesis es correcta, entonces al recalibrar la máquina 3 según las especificaciones del fabricante, el porcentaje de piezas defectuosas debería disminuir a menos del 1%".

- Contrastación (Experimentación): Se realiza el experimento (recalibrar la máquina) y se recopilan nuevos datos para ver si la predicción se cumple.

Si los resultados confirman la predicción, la hipótesis se fortalece. Si no es así, se descarta o se modifica, y el ciclo vuelve a empezar. Este proceso iterativo es el verdadero motor que impulsa el avance científico y tecnológico. Para comprender mejor las herramientas que ayudan a validar estas hipótesis, vale la pena explorar los diferentes tipos de análisis de datos disponibles en la investigación sistemática.

Para tener una visión más clara, aquí tienes una tabla que resume las diferencias clave entre estos enfoques.

Comparativa de los principales métodos de la ciencia

| Método | Dirección del Razonamiento | Punto de Partida | Ejemplo de Aplicación |

|---|---|---|---|

| Inductivo | De lo particular a lo general | Observaciones y datos específicos | Descubrir que un nuevo sensor falla repetidamente a alta humedad y teorizar sobre su causa. |

| Deductivo | De lo general a lo particular | Principios, leyes o premisas generales | Predecir que un sensor con certificación IP67 funcionará correctamente bajo el agua. |

| Hipotético-Deductivo | Cíclico (Inductivo y Deductivo) | Un problema u observación inicial | Observar fallas, proponer una hipótesis (sobrecalentamiento), predecir que la ventilación lo solucionará y probarlo. |

Como ves, más que métodos opuestos, son herramientas complementarias. La inducción abre nuevas puertas, la deducción las pone a prueba y el método hipotético-deductivo organiza todo el proceso para construir conocimiento de manera sistemática y confiable.

Aplicando los métodos científicos en la industria

Lejos de ser exclusivos de los laboratorios, los métodos científicos se convierten en herramientas de negocio cuando los llevamos al piso de producción. No se trata de fórmulas complicadas, sino de un enfoque estructurado que transforma problemas operativos en oportunidades reales de mejora, con un impacto directo en la rentabilidad.

Aplicar este pensamiento riguroso ya no es una opción, sino una necesidad para competir. Es la diferencia entre reaccionar a las fallas y anticiparse a ellas; entre asumir costos por ineficiencia y diseñar procesos optimizados que de verdad impulsen el negocio.

Optimizando una línea de producción con experimentación

Vamos a un caso práctico. Imagina un equipo de calidad en una planta de envasado que nota un problema que no desaparece: el desperdicio de material en una línea clave ha subido hasta casi un 20%. Esa cifra duele directamente en los márgenes de ganancia.

En lugar de hacer ajustes "a ojo de buen cubero", deciden usar un método experimental para ir a la raíz del asunto.

- Observación y Datos: Lo primero es recopilar datos duros. Durante semanas, registran la velocidad de la máquina, la temperatura de sellado y la presión.

- Hipótesis: Al revisar los números, ven un patrón: los picos de desperdicio coinciden con pequeñas variaciones en la temperatura. De aquí nace su hipótesis: "Una fluctuación de apenas 2°C en la selladora compromete el empaque y causa el desperdicio".

- Experimentación: Con una idea clara, diseñan pruebas controladas. Ajustan la temperatura en incrementos muy precisos y miden los empaques defectuosos en cada ajuste, sin tocar las demás variables.

- Conclusión: ¡Bingo! Los resultados confirman la hipótesis. Descubren que una temperatura específica, un grado por debajo de lo que recomienda el fabricante, es perfecta para su material. El desperdicio cae a menos del 2%.

Este enfoque no solo resolvió un problema que costaba dinero, sino que creó un nuevo estándar de operación basado en evidencia, ahorrando miles de pesos cada mes. Este nivel de optimización es clave para las empresas que buscan soluciones de instrumentación y control, como las que puedes encontrar en las propuestas integrales de https://jinsa.com.mx/.

Diagnosticando fallas intermitentes con el método hipotético-deductivo

Ahora, pensemos en algo aún más frustrante: una falla intermitente. Un equipo de mantenimiento se enfrenta a un paro aleatorio en un sistema hidráulico. La producción se detiene sin aviso, costando una fortuna en tiempo muerto.

Para resolver este misterio, el método hipotético-deductivo es la herramienta ideal.

- Paso 1 - Observación: Instalan sensores para monitorear presión, temperatura y nivel de fluido del sistema sin descanso.

- Paso 2 - Hipótesis: Analizando los datos, notan que las fallas ocurren justo después de pequeñas caídas de presión que no disparan las alarmas. Su hipótesis: "Hay una microfuga en una válvula de alivio, casi indetectable, que provoca una pérdida gradual de presión y hace fallar el sistema cuando está a máxima carga".

- Paso 3 - Deducción y Prueba: Si la hipótesis es correcta, al probar cada válvula de alivio por separado con un manómetro de alta precisión, encontrarán una que no mantiene la presión.

- Paso 4 - Verificación: Llevan a cabo la prueba y, tal como lo predijeron, una de las válvulas tiene una fuga mínima. La cambian, y el sistema vuelve a operar con una fiabilidad del 100%.

El pensamiento científico en la industria no es más que la aplicación de la lógica estructurada para encontrar la verdad oculta en los datos. Transforma a los técnicos de simples "cambiadores de piezas" a verdaderos detectives de procesos.

Esta mentalidad de investigar y validar no es nueva. En México, por ejemplo, la adopción de métodos cuantitativos fue clave para la modernización. Ya en 1890, el doctor Antonio Peñafiel lideró el primer censo moderno en la Ciudad de México, aplicando métodos estadísticos rigurosos para entender a la población. Este enfoque basado en datos sentó las bases para políticas públicas mejor informadas.

Un ejemplo más actual es la aplicación de la inteligencia artificial en la industria, donde los modelos se entrenan y validan con la misma rigurosidad experimental. Estos casos demuestran que los métodos de la ciencia son el motor que impulsa la innovación y la eficiencia para resolver problemas complejos en el entorno industrial de hoy.

Desmitificando los métodos de la ciencia: preguntas y respuestas

Al sumergirnos en el mundo de los métodos científicos, es normal que aparezcan preguntas sobre cómo funcionan en la práctica y hasta dónde llegan. Aquí vamos a resolver las dudas más habituales de forma directa, para que los conceptos queden bien claros y dejemos atrás algunas ideas equivocadas.

¿El método científico es una receta que se sigue siempre al pie de la letra?

Para nada. Creer que es una lista de pasos rígidos que no se pueden alterar es uno de los mitos más comunes. La realidad es mucho más dinámica y, por qué no, creativa.

Piénsalo más como una caja de herramientas lógicas o una forma de pensar. Un investigador no siempre empieza con una observación y avanza en línea recta. Muchas veces, el camino es circular: un experimento inesperado te obliga a replantear la hipótesis desde cero y empezar un nuevo ciclo.

Dependiendo del área de estudio o del problema a resolver, algunos pasos serán más importantes que otros. Lo fundamental no es seguir una receta, sino mantener siempre el rigor, la objetividad y, sobre todo, estar dispuesto a que la evidencia te demuestre que estabas equivocado.

¿Hay que ser científico de profesión para usar estos métodos?

Claro que no. Aunque nacieron en la ciencia pura, la lógica de observar, suponer una causa y buscar pruebas es una habilidad tremendamente útil en cualquier campo y en la vida diaria.

Un mecánico que diagnostica un fallo en un motor, un experto en marketing que prueba dos anuncios para ver cuál convierte mejor, o un gerente de planta que investiga la raíz de una baja en la producción, todos ellos están aplicando los principios del método científico a su manera.

La clave de los métodos científicos no está en la bata de laboratorio, sino en la mentalidad: tomar decisiones basadas en datos y evidencia, no en corazonadas. Es simplemente una forma estructurada de resolver problemas.

Este enfoque es especialmente valioso en la industria, donde un pequeño ajuste basado en evidencia puede significar una gran mejora en la eficiencia y la seguridad.

¿Una teoría científica es lo mismo que una suposición?

Esta es otra confusión muy frecuente. En una conversación casual, usamos "teoría" para hablar de una ocurrencia o una idea sin mucho respaldo ("tengo la teoría de que hoy va a llover").

En la ciencia, una teoría es exactamente lo opuesto. Es la explicación más sólida y completa que tenemos sobre cómo funciona una parte del mundo, respaldada por montañas de experimentos y observaciones que la confirman una y otra vez. Alcanzar el estatus de teoría es el máximo reconocimiento para una idea científica.

- Hipótesis: Es una explicación provisional que se puede poner a prueba. Por ejemplo: "Si usamos este nuevo empaque, las roturas del producto disminuirán".

- Teoría: Es un sistema explicativo robusto que ha sobrevivido a innumerables intentos de refutación. Un ejemplo clásico es la Teoría de la Relatividad, que lleva más de 100 años siendo validada por experimentos.

Así que, cuando escuches "teoría científica", piensa en algo que está soportado por una cantidad abrumadora de evidencia.

¿La ciencia puede probar que algo es 100% verdad y para siempre?

Aunque suene extraño, el objetivo de la ciencia no es tanto "probar" la verdad absoluta, sino construir modelos cada vez más precisos y útiles sobre cómo funciona la realidad. La ciencia avanza más descartando ideas incorrectas que dando sellos de "verdad irrefutable".

Una hipótesis se hace fuerte no porque se "demuestre" que es verdadera, sino porque sobrevive a todos los intentos que hacemos por demostrar que es falsa. Imagina que tu hipótesis es: "todos los sensores de esta marca aguantan hasta 80°C". Cada sensor que pruebas y no falla a esa temperatura, le da más fuerza. Pero si uno solo falla, tu hipótesis original queda refutada y tienes que ajustarla.

Este principio, conocido como falsabilidad, es lo que mantiene a la ciencia honesta y en constante movimiento. Ningún conocimiento se considera sagrado o intocable; siempre está abierto a ser mejorado o reemplazado por nueva evidencia.

En JEC Instrumentación del Norte S.A. de C.V., sabemos que para aplicar un enfoque metódico y resolver problemas industriales se necesitan herramientas precisas en las que puedas confiar. Nuestro catálogo, desde sensores de alta tecnología hasta controladores y componentes de automatización, está pensado para darte los datos y la evidencia que necesitas para tomar decisiones informadas y optimizar tus procesos. Descubre nuestras soluciones en https://www.jinsa.com.mx y lleva tu operación al siguiente nivel.

Article created using Outrank